(Antonio Saccoccio) Caro Hugues de Varine, io credo che l’aspetto educativo sia fondamentale nel processo ecomuseale. Anche tu hai parlato molto spesso di questo. In particolare, citi frequentemente il pensiero pedagogico di Paulo Freire. Lo chiami “il mio maestro”. Quando e come è nata questa tua predilezione?

(Hugues De Varine) Tra il 1970 e il 1974, ho partecipato a titolo volontario e militante alla creazione e allo sviluppo di una ONG internazionale d’iniziativa francese, chiamata INODEP (Istituto Ecumenico per lo Sviluppo dei Popoli), fondata da alcuni missionari cattolici e protestanti nello spirito dell’enciclica Populorum Progressio e di uno dei suoi redattori Louis-Joseph Lebret. Noi abbiamo scelto come presidente Paulo Freire, che era al tempo in esilio in Europa e consigliere del Consiglio Ecumenico delle Chiese a Ginevra. Lui ha accettato e durante gli anni seguenti non solo ha presieduto formalmente l’INODEP, ma ci ha anche insegnato le sue idee e i suoi metodi. E naturalmente io ho letto i suoi libri tradotti in francese. Ci ha aiutato a concepire gli obiettivi e i programmi dell’INODEP, in America Latina, in Africa e anche in Asia. Poi, quando io ho lasciato l’ICOM che guidavo per andare a lavorare in provincia, ho lasciato l’INODEP dove avevo presieduto l’associazione francese che gestiva il tutto. Nel 1972, quando preparavo la Tavola Rotonda di Santiago, ho domandato a Paulo Freire se avrebbe accettato di essere il principale relatore dell’incontro e lui ha accettato. La mia idea era che riflettesse sul museo come aveva riflettuto sulla scuola. Ma il governo dittatoriale brasiliano ha posto il veto. Poi, ho rivisto Paulo Freire un’ultima volta, un po’ a lungo, da lui, a San Paolo nel 1992. E poi, avendo lavorato molto in Brasile su progetti comunitari e patrimoniali, ho ritrovato le sue idee che sono laggiù molto spesso messe in pratica in numerosi ambiti. Attualmente, sono in corso molti master o tesi in museologia che prendono spunto dalle idee di Paulo Freire.

(A.S.) Tu hai appreso dal pensiero di Paulo Freire il concetto di “cultura viva”. In particolare, con Arlindo Stefani, uno degli allievi di Paulo Freire, hai elaborato una grandiosa utopia intitolata “cultura viva e sviluppo”. Di cosa si tratta?

(H.d.V.) È un’idea che abbiamo avuto, Arlindo e io, in Francia alla fine degli anni Settanta, per sperimentare metodi di sviluppo locale partecipativo, e che abbiamo applicato a diversi progetti sul territorio, in particolare nelle case dei lavoratori immigrati e nelle case popolari. Si trattava di partire dall’osservazione partecipata della vita quotidiana, dalle persone stesse, per portarle a presentare proposte concrete e applicarle nella loro vita quotidiana e nei territori. Ciò che noi chiameremmo in portoghese “capacitação” o in inglese “empowerment”. Si trattava di far prendere coscienza del sapere di ciascuno in un approccio collettivo o condiviso, per prendere quindi fiducia nella loro capacità di risolvere problemi reali ma semplici, poi spostarsi progressivamente verso la soluzione di problemi sempre più complessi. E un processo lungo e lento, molto impegnativo in termini di fiducia, competenza linguistica, con pochissimi mezzi tecnici e molto spesso senza alcun supporto da parte delle autorità. E un’utopia realistica, poiché abbiamo mostrato che funziona, ma nessuno ci crede perché oggi bisogna andare sempre più veloci e ottenere risultati. Tutto questo sembra un po’ come fare dell’omeopatia sociale.

(A.S.) Per coloro che si occupano di ecomusei, è molto importante distinguere l’educazione bancaria dall’educazione liberatrice. Perché?

(H.d.V.) Il museo tradizionale, come la scuola, dalla primaria alla superiore, mira a imporre delle conoscenze, con metodi più o meno sofisticati (detti “pedagogici”), ma procedendo sempre dall’alto in basso. E un modo per garantire ai visitatori il riconoscimento di oggetti, opere, documenti, tradizioni, conoscenze che sono state scelte e definite da alcuni studiosi, portatori delle discipline accademiche (storia dell’arte, storia, archeologia, etnologia, scienze della terra, tecnologie etc.). Per la maggior parte dei visitatori è una forma di assimilazione culturale alla cultura alta. Come l’apprendimento della lettura o della scrittura a scuola, è importante per garantire una sorta di minimo vitale, ma la cultura “generale” così comunicata è essenzialmente morta, ad eccezione di una certa percentuale di visitatori che hanno ereditato o acquisito codici e chiavi, e che hanno il tempo e i mezzi per farli funzionare. D’altronde, le statistiche mostrano che meno del 10% della popolazione ha accesso a questi saperi, anche solo perché gli altri non ne sentono il bisogno. Restano i turisti che costituiscono la grande massa del pubblico dei musei e dei siti storici, ma questa è un’altra storia, che ha a che vedere piuttosto con curiosità e piacere. Questo è il motivo per cui si può chiamare questa museologia “bancaria”: accumula conoscenze, impressioni ed emozioni su “conti culturali” individuali che sono più o meno dormienti. Solo un numero molto limitato di conti produrrà (creerà o diventerà creativo).

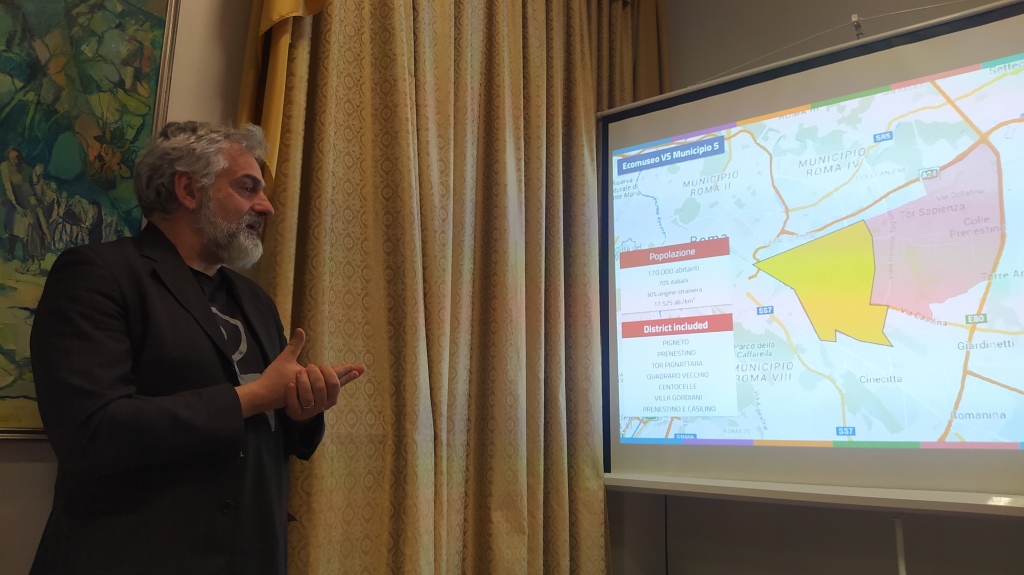

Il museo liberatorio (ecomuseo, museo comunitario, etc.) procede in modo differente. Parte dalla condizione delle persone, nella loro comunità di vita e/o di lavoro, sul loro territorio, dai loro saperi, dalle loro credenze, dalle loro capacità d’immaginazione, d’iniziativa, di cooperazione, per produrre sviluppo sociale, culturale, ambientale, economico. Il patrimonio non è un obiettivo, ma un materiale, uno strumento, un capitale che la comunità impara a conoscere, ad apprezzare per le sue diverse qualità, e a utilizzare o trasformare, per rispondere ai suoi differenti bisogni, collaborando alla pari con le autorità locali. Questa è l’intera questione della sussidiarietà. Conosco molti ecomusei italiani che hanno già ottenuto risultati notevoli rispettando, a volte senza saperlo ma spontaneamente, questo genere di metodi.

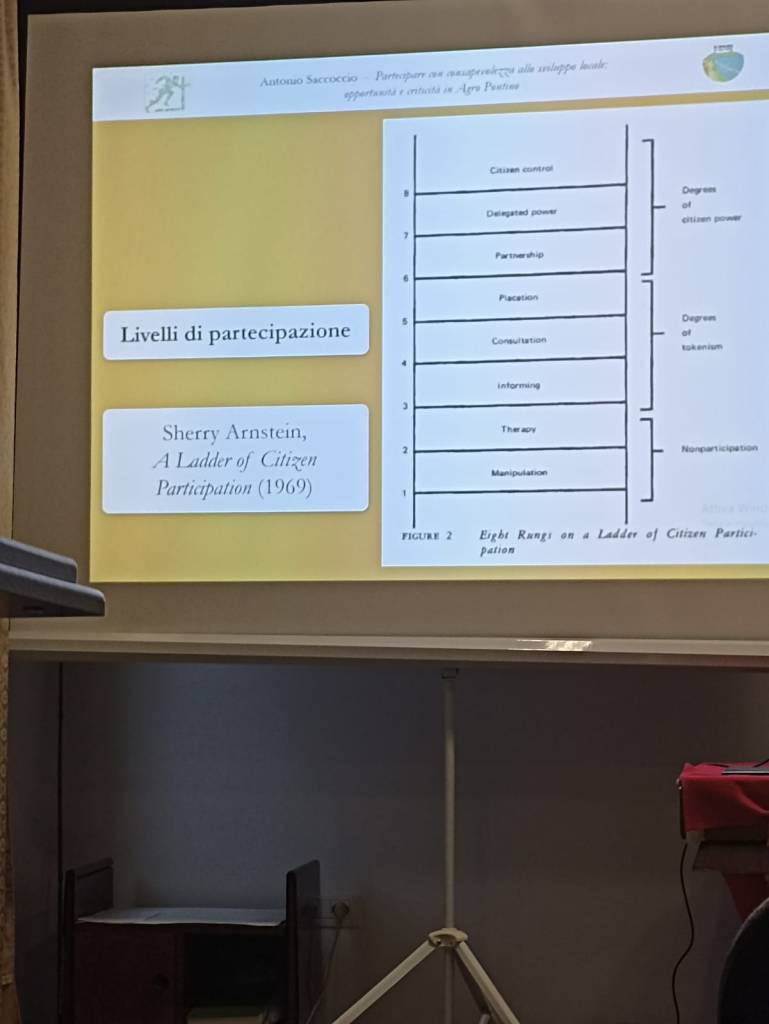

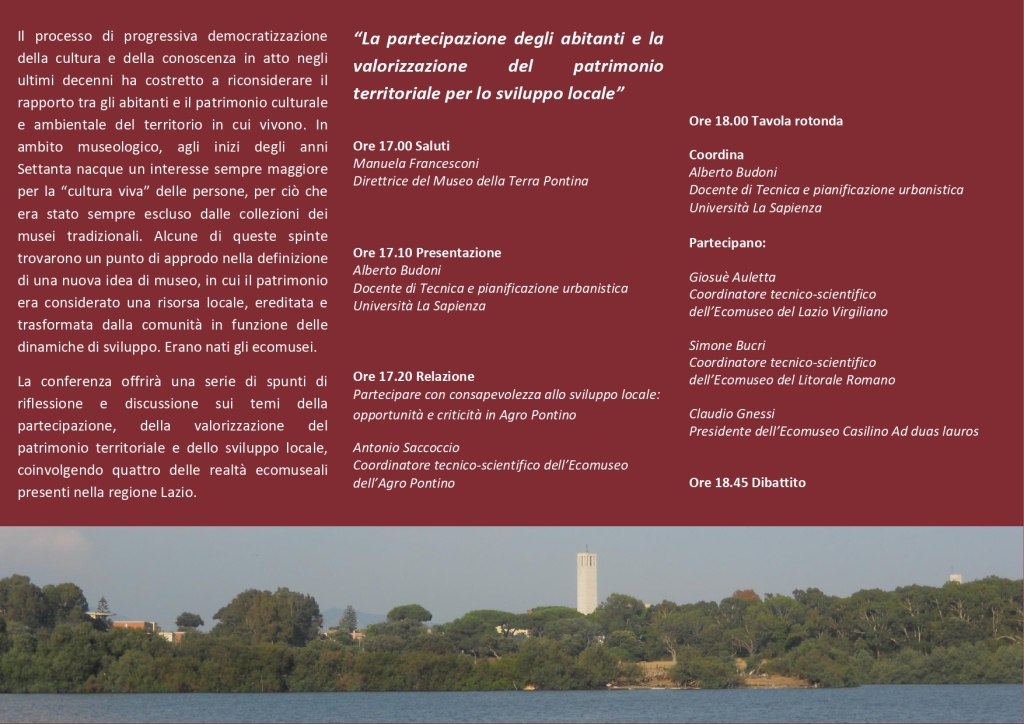

(A.S.) Hai affermato che lo sviluppo sostenibile esige una partecipazione consapevole e informata dei cittadini. Ma la democrazia rappresentativa abitua i cittadini a delegare e non a partecipare. Come può essere risolto questo problema ? È per te un problema politico o educativo?

(H.d.V.) È essenzialmente politico e lo si comprende meglio quando si osservano alcuni musei realmente comunitari, come in America Latina, o alcuni musei autoctoni/indigeni in Brasile o in Canada. Esistono solo due modi per raggiungere uno sviluppo locale sostenibile, quindi necessariamente partecipativo, cioè con una co-decisione: o il potere (locale) accetta di essere condiviso con le forze vive della popolazione (la comunità); o la comunità stessa conquista il diritto di condividere la decisione attraverso la negoziazione, la manifestazione o la sanzione elettorale. Il lavoro educativo mira a condurre la popolazione/comunità: 1) a diventare capace di pensare da sola, ad avere fiducia in se stessa, ad appropriarsi del proprio patrimonio e 2) a prendere l’iniziativa e ad affermarsi come soggetto-attore-partner del proprio sviluppo.

(A.S.) A proposito degli “ecomusei realmente comunitari“ dell’America Latina, in cosa si differenziano dagli ecomusei europei?

(H.d.V.) Sono iniziative prese dalle comunità, spesso con l’aiuto di un facilitatore scelto dalla comunità, che è stato formato. Si può consultare: Cuauhtémoc Camarena y Teresa Morales, Manual para la creación y desarrollo de Museos Comunitarios, Fundación Interamericana de Cultura y Desarrollo, 2009, La Paz (Bolivia).

(A.S.) Leggendo i vostri testi e quelli di Paulo Freire, io ho avuto un’idea che oso condividere con te in modo semplice (forse troppo semplice, quasi un sillogismo). L’educazione nelle scuole è generalmente “bancaria“. Coloro che hanno ricevuto un’educazione bancaria tendono a proporre una museologia bancaria. In America Latina una certa parte della popolazione non si è adattata ai processi bancari. Questo si ha perché la scolarizzazione è meno diffusa che in Europa? O forse a causa di condizioni socio-economiche e politiche più difficili? O forse semplicemente grazie ad alcuni pensatori libertari come Freire che hanno proposto un’educazione liberatrice? O ci sono motivazioni differenti?

(H.d.V.) I musei comunitari, i musei indigeni o autoctoni, e anche alcuni ecomusei nascono in luoghi in cui l’educazione formale pubblica è poco sviluppata (l’inizio della primaria) e soprattutto dove la posta in gioco è politica: relazioni con i poteri centrali, problemi dei territori, volontà di salvaguardare alcune forme di cultura o di culto che rischiano di essere distrutte dal “progresso”, etc. Praticamente sono le stesse popolazioni che sono state oggetto delle esperienze di Paulo Freire con i contadini del Nord-Est brasiliano (vedi: L’educazione come pratica della libertà). Questi musei sono dunque strumenti politici.

(A.S.) Nel capitolo “Conoscenza del patrimonio” del tuo libro Le radici del futuro, ci inviti a riflettere sul «concetto di complessità del patrimonio culturale, specchio della complessità della comunità e della sua cultura viva».Tu scrivi che «ogni elemento del patrimonio culturale è frutto di una complessa alchimia tra gli individui, il loro ambiente, le interazioni con gli altri individui e altri ambienti, le influenze esterne». Sono dichiarazioni di un considerevole interesse, che mi ricordano il pensiero del sociologo e teorico della complessità Edgar Morin. Anche Morin è molto interessato alle questioni educative e adotta anche lui una prospettiva multidisciplinare.

(H.d.V.) Non ho letto quasi nulla di Edgar Morin, soltanto alcuni articoli nei giornali (io non sono affatto colto e non ho una formazione universitaria). Io reagisco e scrivo sulle mie osservazioni e sulle mie pratiche e non posso confrontare le mie idee con quelle degli intellettuali. Alcune mie frasi possono sembrare profonde, tanto meglio, ma non è intenzionale…

(A.S.) Un’ultima domanda. Nei tuoi saggi e articoli l’influenza del pensiero di Freire è evidente quando parli di trasformazione, di cambiamento. Quando un essere umano è ben educato (“coscientizzato“), è pronto a trasformare la realtà, non soltanto a cercare di conservarla così com’è. È anche un concetto politico, non è vero?

(H.d.V.) Certamente. La realtà, come il patrimonio, è in costante trasformazione. Il patrimonio “decretato” (le collezioni dei musei, i monumenti e i siti classificati) è un tesoro ma è morto poiché si vuole preservarlo eternamente (?) per il suo valore universale (?). Il patrimonio vivo, come la cultura viva, evolve con noi, è utile, può scomparire, servire ad altro, mutare il proprio significato, persino perdere il proprio senso di patrimonio in seguito a cambiamenti nei gusti e nei bisogni di una nuova generazione. Prendersi cura del patrimonio non significa solo conservarlo intatto, si tratta di renderlo utile.

(traduzione dell’intervista originale in lingua francese del 03-05/08/2019)